(第10号)固定資産税の宅地の評価方法(「市街地宅地評価法-路線価方式」)

(投稿・平成25年-見直し・令和6年6月)

今回は、固定資産税宅地の評価方法の解説です。

宅地の評価方法

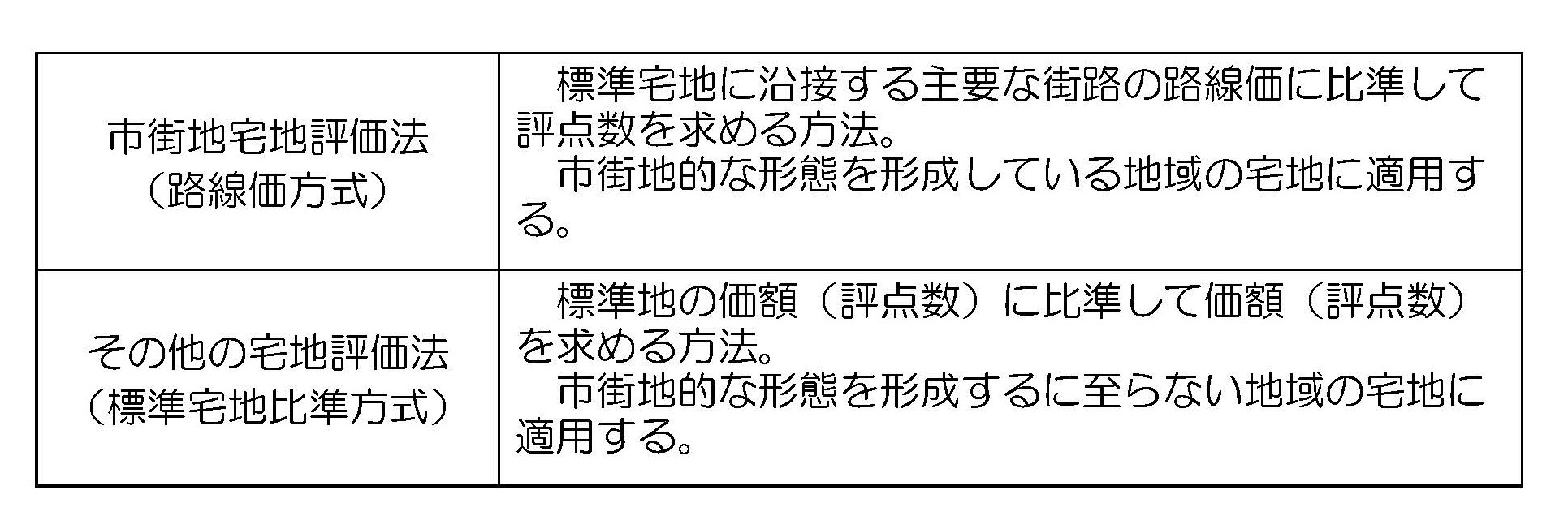

固定資産税宅地の評価方法としては、「市街地宅地評価法」(路線価方式)と「その他の宅地評価法」(標準宅地比準方式)の2通りになります。

そのうち今回は「市街地宅地評価法」(以下「路線価方式」)についての解説です。

<宅地の評価方法>

宅地の評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当りの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるとされています。

「路線価方式」とは

「路線価方式」は、主に都市部の住宅が密集した地域における、土地の固定資産評価に用いられるもので、道路1本ごとに価格(路線価)をつけ、1つの同じ道路に接する土地について、すべて同一路線価から計算する方法です。

この方式は、短時間に大量の土地評価ができること、評価後の価格に大きなばらつきが出ずに公平な課税が可能であること、地域ごとの評価バランスがとりやすいこと、などの利点があります。

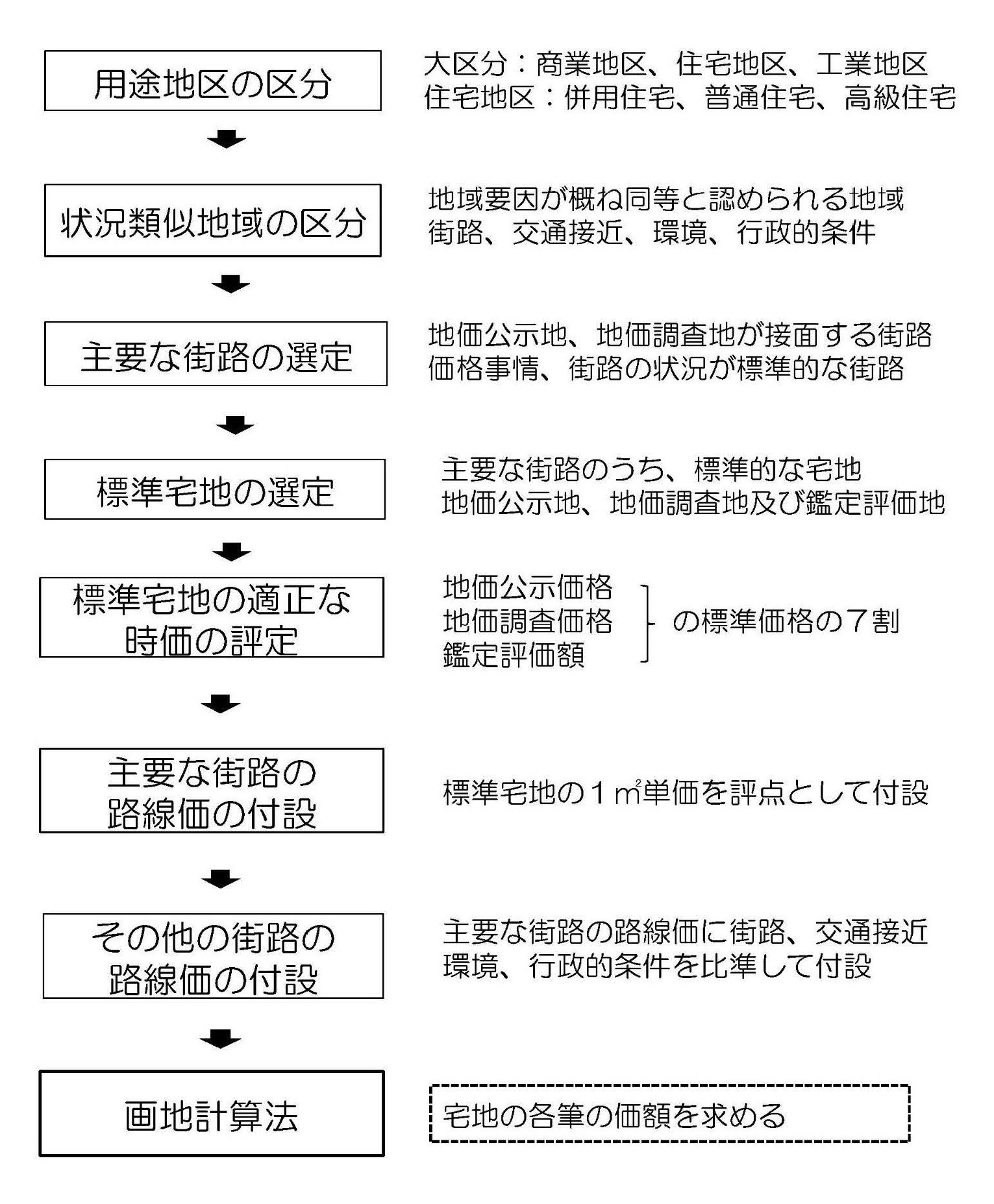

「路線価方式」の流れ

「路線価方式」のフローチャートは次のとおりです。

<「路線価方式」の流れ>

(1)用途地区の区分

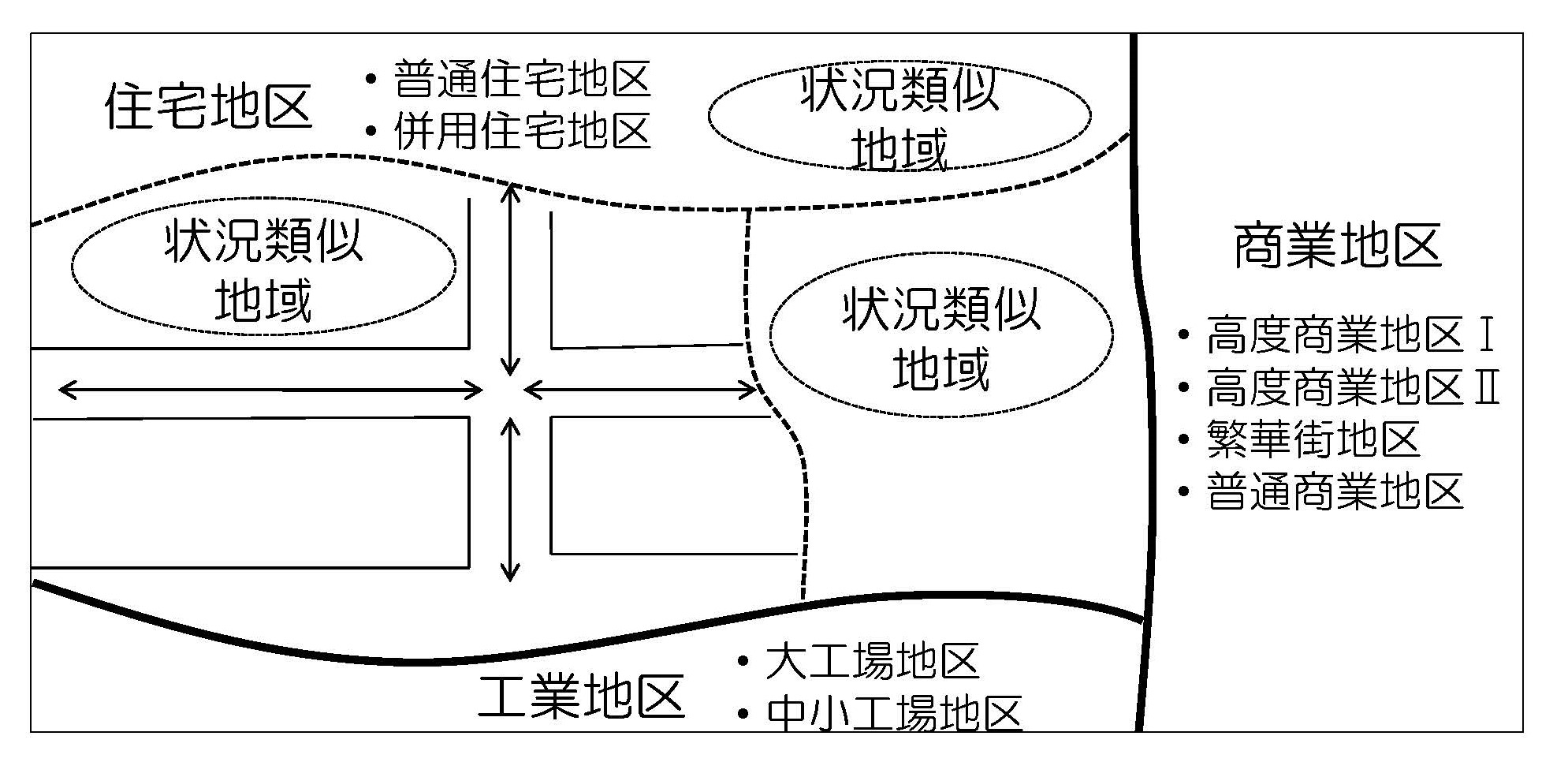

路線価の付設にあたっては、まず、大きな用途地区(商業地区、住宅地区、工業地区、観光地区)に区分され、さらに必要に応じて細区分されます。

① 商業地区

商業地区は、主として商業店舗が連続する地区で、繁華街、高度商業地区Ⅰ、高度商業地区Ⅱ、普通商業地区に区分されます。

② 住宅地区

住宅地区は、主として住宅用の宅地が連続する地区で、高級住宅地区、普通住宅地区、併用住宅地区に区分されます。

③ 工業地区

工業地区は、主として工業用宅地が連続する地区で、大工場地区、中小工場地区、家内工業地区に区分されます。

④ 観光地区

観光地区は、温泉街地区、門前仲見世地区、名勝地区、海水浴場地区など、一般の商業地区とは若干性格を異にする地区をいいます。この地区はほとんど適用されていないようです。

(2)状況類似地域の区分

状況類似地域の区分は、用途地区の中で、街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便による条件が「相当に相違する地域」ごとに区分します。

この状況類似地域が、「路線価方式」における基本的な地域となります。

(3)主要な街路の選定

状況類似地域内において、最も代表的で評価の拠点としてふさわしいものを「主要な街路」として1カ所選定します。地価公示地及び都道府県地価調査地の所在する街路は「主要な街路」となります。

(4)標準宅地の選定

主要な街路に沿接する宅地のうちから、奥行、間口、形状等が標準的なものを標準宅地として選定します。

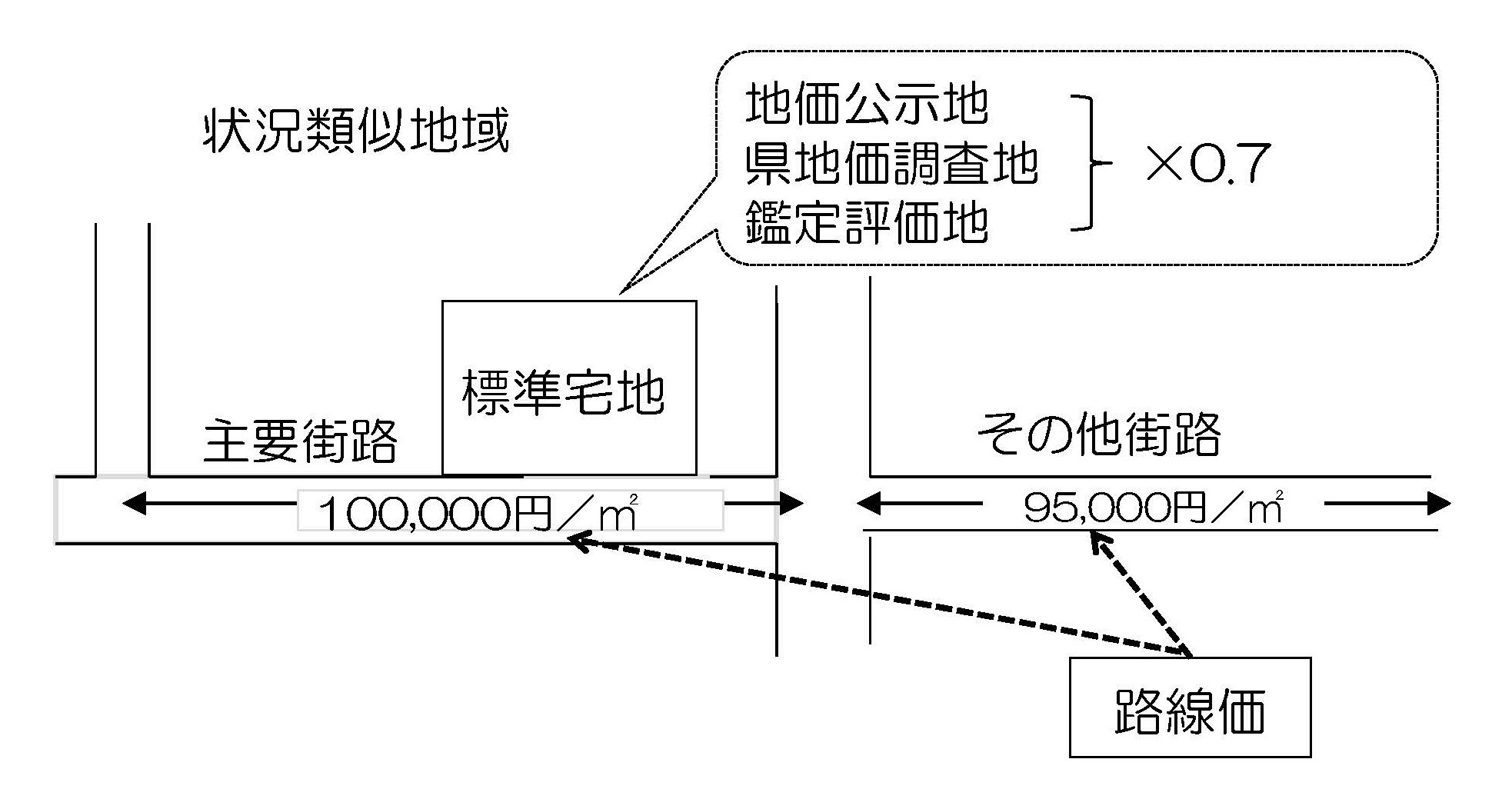

(5)標準宅地の適正な時価の評定

選定された標準宅地について、地価公示価格、都道府県地価調査価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格の7割を目途に標準宅地の適正な時価を評定します。

(6)主要な街路の路線価の付設

標準宅地の適正な時価に基づき1㎡当たりの価格を算出し、その価格を主要な街路の路線価として付設します。

(7)その他の街路の路線価の付設

主要な路線価を基準として、その他の街路の路線価を付設します。その他の街路の路線価の付設に当たっては、状況類似地域区分の基準(街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便)を総合的に考慮します。

(8)画地計算法による各筆の評点数の付設

「路線価方式」における宅地の評点数は、路線価に基づき「画地計算法」を適用してそれぞれの画地の単位当たりの評点数を算出し、これに各筆の地積を乗じて算出します。

これらのイメージ図は次のとおりです。

<用途地区と状況類似地域>

<状況類似地域>

なお、この「路線価方式」による具体的な画地計算は「固定資産評価基準」に基づき行われますが、市町村毎の「固定資産土地評価要領」による「所要の補正」によっても行われています。

※この具体的な内容については、後日解説致します。

2022/04/28/12