(第146号)固定資産税の「課税誤り」と不服申立手続き(更新版23)

(更新版・令和7年8月)

今回は、固定資産税の「課税誤り」と不服申立手続きについてです。

「課税誤り」は潜在的に相当ある

(1)「課税誤り」とは

固定資産税の「課税誤り」とは、市町村による固定資産税の評価及び課税に関して、固定資産評価基準等の規定とは異なる「評価計算間違い」等のことです。

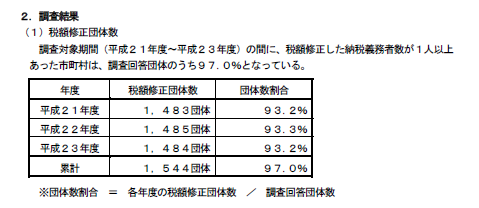

平成24年8月に総務省が発表した「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」によると、全国1,544市町村のうち1件以上の「課税誤り」があったのは97.0%です。

<総務省発表資料(平成24年8月)>

※「総務省調査」では「課税誤り」の用語は使っておらず「税額修正」ですが、ここでは「課税誤り」と記します。

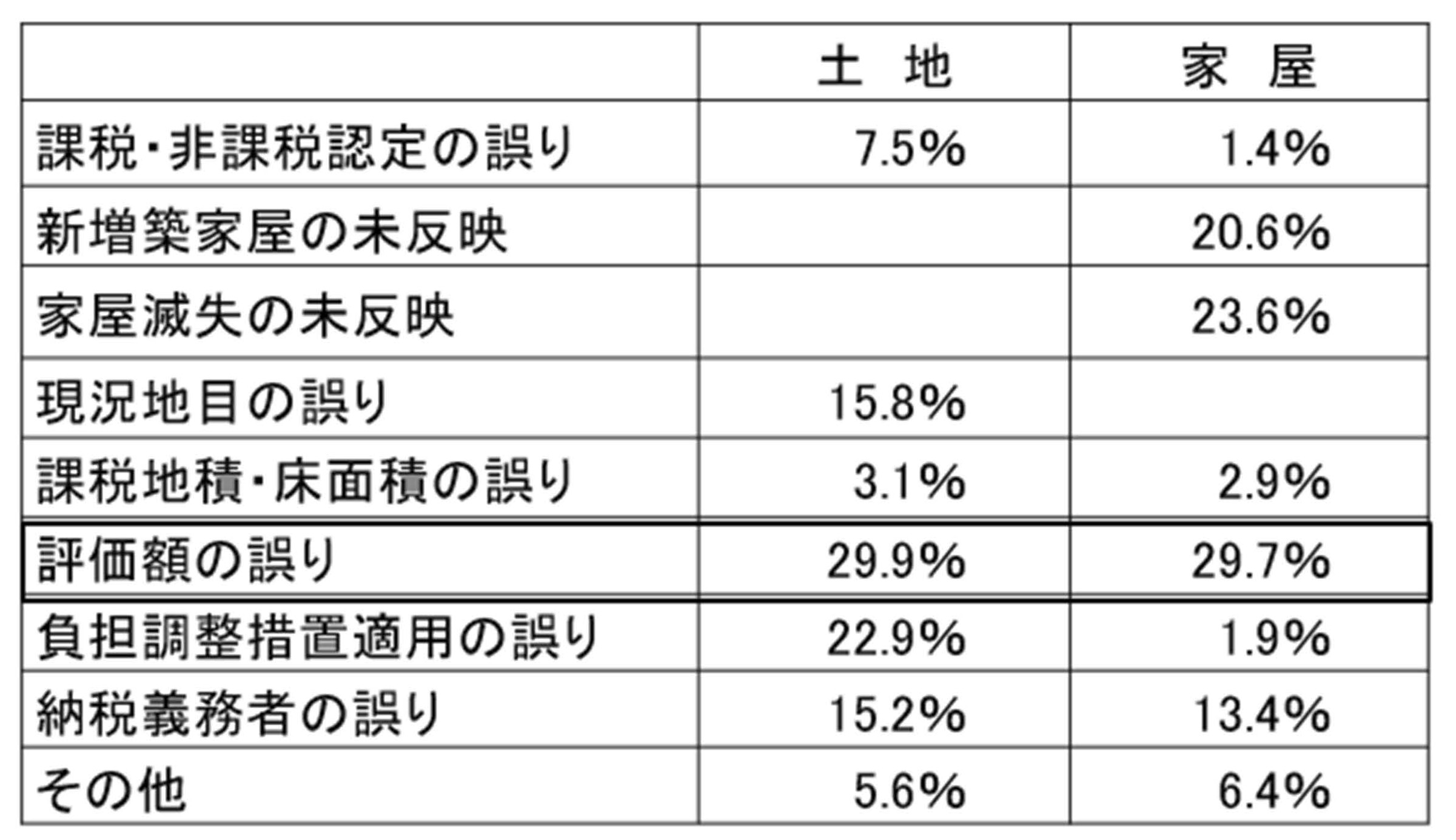

(2)「課税誤り」のトップは「評価額の誤り」

「課税誤り」のうち、1番多い項目は土地、家屋ともに「評価額の誤り」がトップで約30%を占めています。

<「課税誤り」の内容>

(3)潜在的な「課税誤り」は更に多い

なお、仮に「課税誤り」を行った市町村は、自らのホームページに公表することとされています。

そこで、例えばグーグルサイトで『固定資産税、課税誤り、謝罪』とのキーワードで検索しますと、常に多くの市町村のホームページが登場します。

このことから、固定資産税の潜在的な「課税誤り」がかなり存在することが想定できるのです。

価格に不服がある場合は「審査の申出」が原則

(1)原則的手続は「審査の申出」から

固定資産税の「審査の申出」については、第1章6(5)に記載してありますが、価格に不服がある場合は、納税通知書の送付を受けた後3ヵ月以内に「審査の申出」を行うことができます。

なお、「審査の申出」では、次の点に注意する必要があります。

① 「審査の申出」をすることができる者は「固定資産税の納税者で価格に不服のある者」となります。

したがって、借地人や借家人等の利害関係者であっても申出をすることができません。

固定資産の共有者(マンションの区分所有者も含む)は、単独で申出をすることができます。また、審査の申出は、代理人によってもすることができますが、代理人は弁護士や税理士等特定の職業に限定されていないことになっています。

② 「審査の申出」をすることができる内容は「固定資産税課税台帳に登録された価格」に限られます。

例えば、価格ではない「固定資産税の課税内容(納税通知書の記載事項」等に対する不服は、「審査の申出」ではなく、「審査請求」によります。

③ 「審査の申出」先は、市町村の固定資産評価審査委員会です。

固定資産評価審査委員会とは、価格に対する納税者からの不服を審査・決定するために市町村に設置される中立的な(第三者)機関です。通常、弁護士、税理士、学識経験者等から議会の同意を得て選出されます。

④ 「審査の申出」は、原則として基準年度(3年毎)の価格に限定されています。

(2)「審査の申出」から取消訴訟へ

固定資産評価審査委員会へ「審査の申出」を行い、その決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日から6ヵ月以内に取消訴訟(訴訟)を提起できることになります。

これが地方税法上の原則的な手続で、裁判所に訴える前に、まず固定資産評価審査委員会に「審査の申出」を行う必要があります。これを「審査請求前置主義」と言います。

<争訟の方式>-地方税法434条1項

「 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。」

<出訴期間>-行政事件訴訟法14条1項

「 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6ヵ月を経過したときは、提起することができない。」

地方税法417条による「重大な錯誤」

固定資産税の価格の決定は、固定資産課税台帳に登録され公示されることにより行われます。しかし、その登録された価格に「重大な錯誤」があることを発見した場合には、直ちにこの価格を修正しなければならないとされています。

<価格等の決定又は修正等>-地方税法417条1項

「 市町村長は、…登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに…決定された価格等を修正しなければならない。」

この「重大な錯誤」とは、次のような場合とされています。

① 固定資産課税台帳に登録する際の誤記。

② 価格を決定する際の計算間違い。

③ 明瞭な誤記又は認定の誤り等、客観的に見て価格の決定に重大な誤りがあると認められるような場合。

そこで、納税者側からは、この制度を価格是正の手続きとして考えることもできるということです。

国家賠償法の「過失」での訴訟対応も可能

(1) 最高裁判決による判断

固定資産税の価格に対する訴訟として、平成22年6月3日の最高裁判決で「国家賠償法の訴訟が可能」との判断がされました。

なお、国家賠償法による訴訟が可能との判断は、第3章「土地の負担調整措置と住宅用地」(3)「住宅用地は申告が無くても適用される」で紹介した、平成4年2月24日の浦和(現さいたま)地裁判決でも示されています。

この最高裁の判決によると、市町村の課税当局が「通常尽くすべき注意義務が尽くされていない場合は「過失」があったとされ、「審査の申出からの訴訟」を経ないでも国家賠償請求をすることができるとされました。

そして、仮に国家賠償請求が認められた場合は、20年の返還が可能となります。

<国家賠償法を認めた最高裁判決>-平成22年6月3日

「 公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。」

(2)事案の概要-冷凍倉庫の課税誤り

これは名古屋市のある冷蔵会社が、名古屋市長の冷凍倉庫に対する誤った評価・課税に対して、不服申立手続を経ることなく国家賠償法により国家賠償を請求した事案です。

この請求に対して、第1審(名古屋地裁)、第2審(名古屋高裁)ともに「国家賠償法に基づいて固定資産税等の過納金相当額を損害とする損害賠償請求を許容することは…妥当でない。」との判断のもと冷蔵会社は棄却されました。

これに対して、冷蔵会社が最高裁に上告したところ、最高裁は国家賠償法による損害請求を認めて、名古屋高裁への差戻し判決がなされました。

その後、平成22年10月名古屋高裁で、最高裁判決どおりの裁判上の和解(解決金800万円)が成立しており、この最高裁判決が確定しています。

(3)過徴収金返還の時効は20年

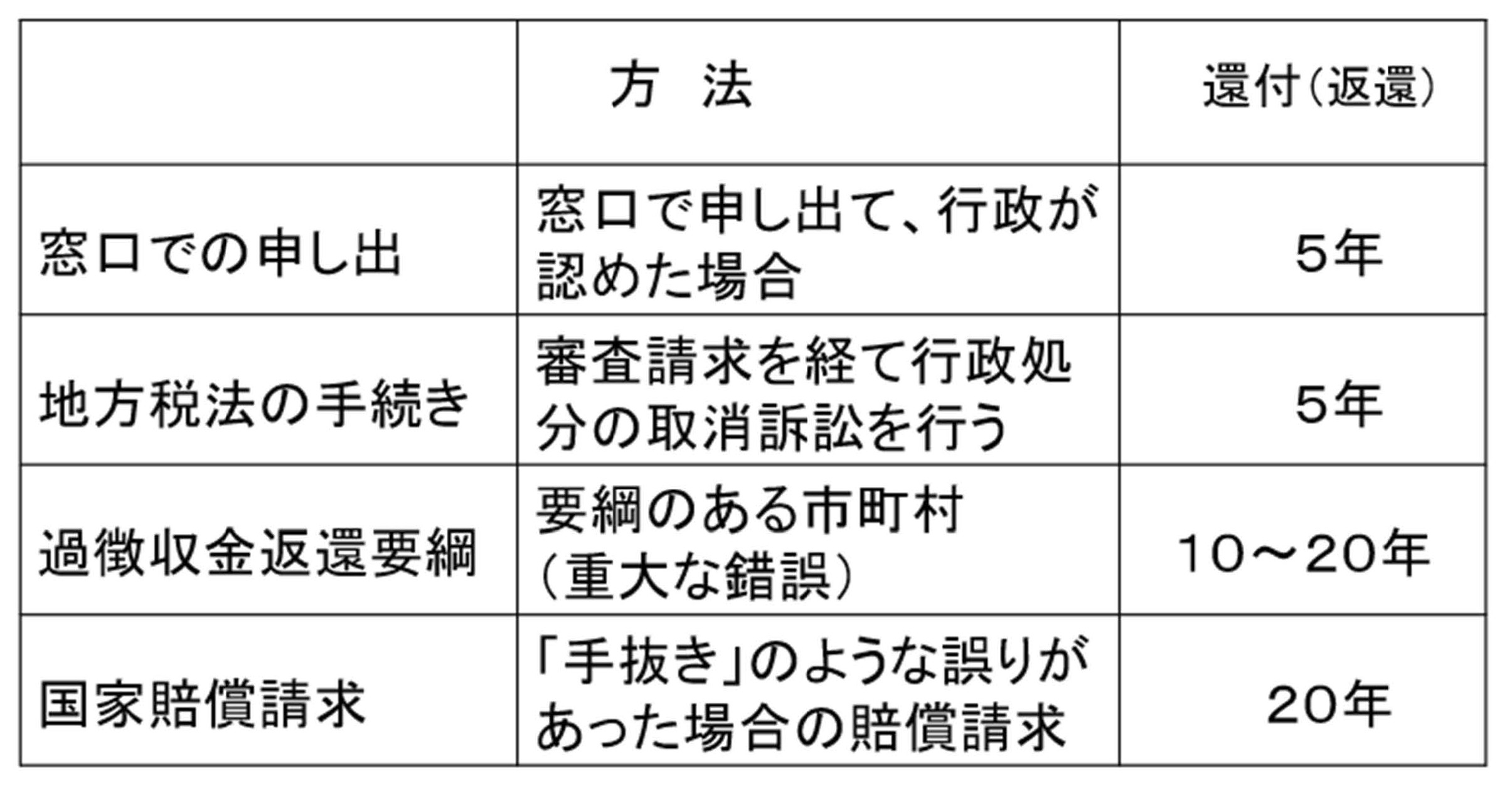

地方税法上の還付金の時効は5年ですが、国家賠償の請求(「過失」)が認められた場合は、20年の返還となります。

<還付金の消滅時効>-地方税法第18条の3

「地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。」

<国家賠償法の適用>-国家賠償法第1条

「1 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」

<民法の適用>-国家賠償法第4条

「国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の定による。」

<不法行為による損害賠償請求権の消滅時効>-民法第724条

「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

2 不法行為の時から20年間行使しないとき。」

この「過失」とは、「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことの無いような場合」とされ、いわゆる「手抜き」と解釈されています。

つまり、「手抜き」のような「過失」と思われる場合は、国家賠償法の対象になり得るということです。

<固定資産税の還付(返還)年数>

2025/08/02/15:00