(第138号)「標準宅地比準方式」の評価方法について(更新版15)

(更新版・令和7年7月)

今回は、「標準宅地比準方式」の評価方法についてです。

「標準宅地比準方式」とは

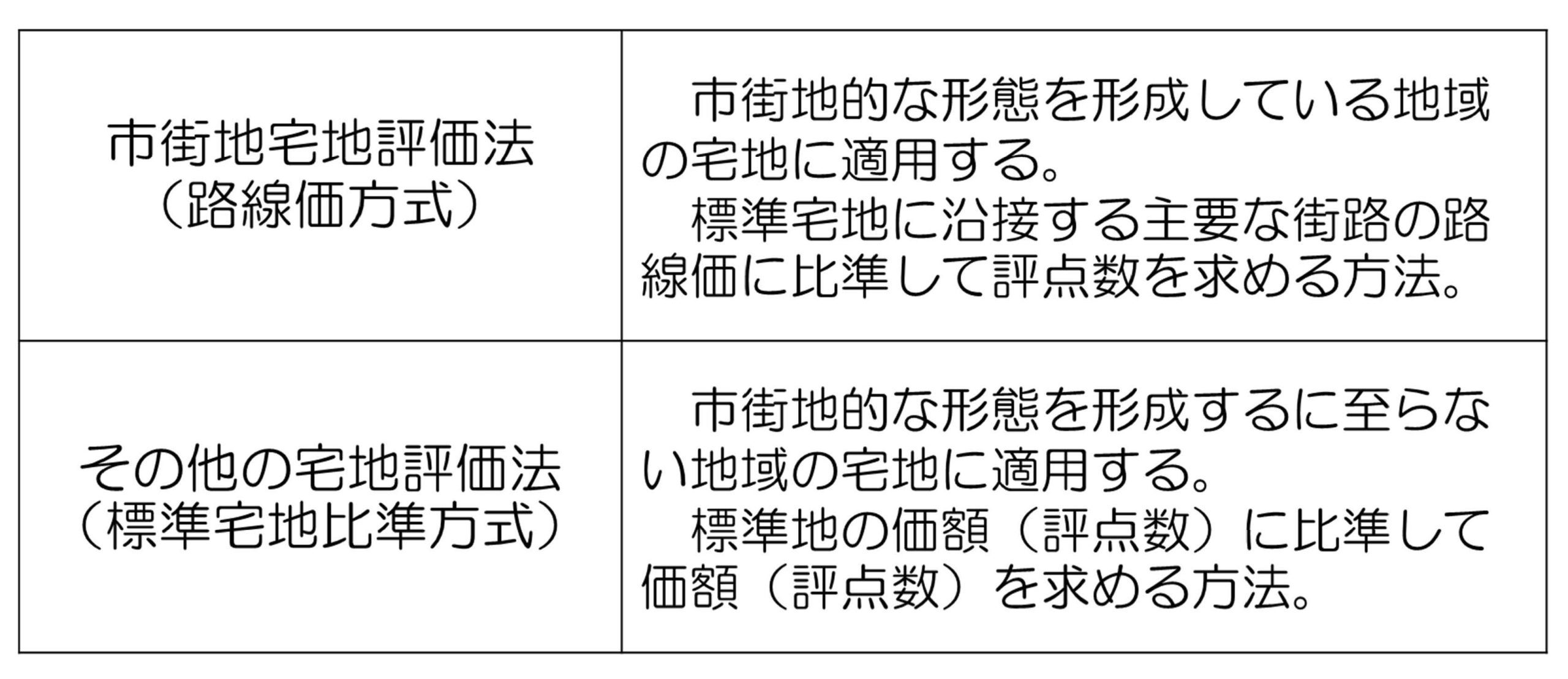

「標準宅地比準方式」とは、宅地評価の2つの方法(「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」)のうちの「その他の宅地評価法」(以下「標準宅地比準方式」)です。

<宅地の評価方法>

この「標準宅地比準方式」は、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地の評価に適用されるものです。

具体的には、家屋の連たん度が低く「市街地宅地評価法(路線価方式)」を適用する必要が認められない地域について適用する評価方法です。

(評価基準第1章第3節二(二))

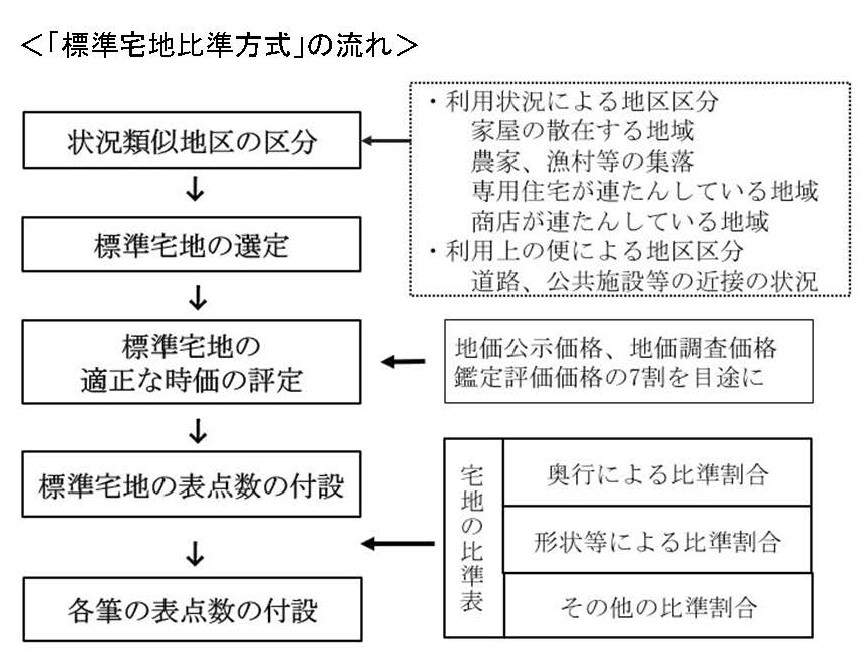

「標準宅地比準方式」の流れ

状況類似地区の区分

「路線価方式」では「用途地区の区分」を経て「状況類似地域の区分」と進みますが、「標準宅地比準方式」では「状況類似地区の区分」から始まります。

<状況類似地区の区分>-評価基準第1章第3節二(二)2

「 状況類似地区の区分状況類似地区は、宅地の沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利用上の便等を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる宅地の所在する地区ごとに区分するものとする。」

① 利用状況による地区区分

利用状況によって、ア.商店が相当連たんしている地域、イ.専用住宅が相当連たんしている地域、ウ.家屋の連たん度が低い地域に区分します。

② 利用上の便等による地区区分

利用状況による地区区分が行われた宅地は、さらにア.道路条件、イ.接近条件、ウ.宅地条件により区分されます。

「標準宅地」の設置

次に、「状況類似地区」を基本的な地域区分として、その中で1カ所「標準宅地」を選定します。地価公示、地価調査がある場合はその地点を選択し、無い場合は不動産鑑定評価により設定します。

<標準宅地の選定基準>-評価基準第1章第3節二(二)3

「標準宅地の選定標準宅地は、状況類似地区ごとに、道路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等からみて、標準的なものと認められるものを選定するものとする。」

<基準宅地の選定>-評価基準第1章第3節三2(1)

「指定市の長は、(中略)「その他の宅地評価法」のみを適用して各筆の宅地の評点数を付設している場合にあつては単位地積当たりの適正な時価が最高である標準宅地を、基準宅地として選定するものとする。」

標準宅地の適正な時価の評定

平成6年度の評価替えから宅地の評価に当たって、公的土地評価の均衡化・適正化を推進するため、「標準宅地の適正な時価を求める場合には、当分の間、基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示法による地価公示価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評定するものとする。」(評価基準第1章第12節一)とされています。

「各筆の評点数」の付設

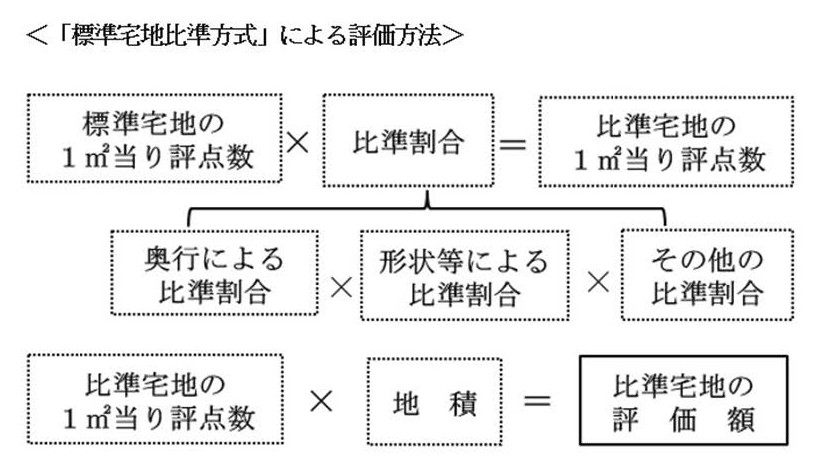

各筆の評点数は、標準宅地の1㎡当り評点数に比準宅地の比準割合を乗じ、これに当該宅地の地積を乗じて付設します。

この比準宅地の比準割合は、一画地ごとに「宅地の比準表」を適用して求めます。

① 画地の認定

まず画地を認定する必要があります。

② 宅地の比準表

各画地の比準割合は、ア.奥行による比準割合、イ.形状等による比準割合、ウ.その他の比準割合(画地と道路との関係、沿接する道路の状況)です。

③ 各筆の評点数の付設

評点数 = 比準宅地の1㎡当り評点数 × 地積

2025/07/20/17:00