(第131号)固定資産税の「減免」・「課税免除及び不均一課税」・「免税点」(更新版8)

(更新版・令和7年7月)

固定資産税の「減免」とは

「非課税」は市町村がそもそも「課税することが法律で禁止されている」制度でしたが、では、「減免」はどのような制度なのでしょうか。

「減免」は、市町村で課税権が行使された後に、納税者の申請に基づき、担税力が薄弱なこと(納税資力が充分でない)等の理由により、税額の全部又は一部が免除される制度です。

この減免規定の趣旨は、徴収猶予や納期限の延長等によっても納税が困難であると認められるような担税力が薄弱な者等に対する救済措置として設けられています。

<固定資産税の減免>-地方税法第367条

「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」

固定資産税の「減免」は、各市町村の条例により定められていますが、概ね次の3つの形態に基づき定められているのが一般的です。

①天災その他特別の事情がある場合において減免を必要と認める者

震災、風水害、火災その他これらの災害があり、納税義務者がその財産について甚大な被害を被った場合など。

②貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者

生活保護の規定による保護等の公的扶助を受けている者、又は公的扶助に準じて考えられるような扶助を受けている者など。

③その他特別の事情がある者(公益上の事由も含む)

①②の事由以外の事由で、客観的にみて担税力を喪失した者、公益上の必要があると認められる者など。

「減免」内容は各市町村の条例で規定されていますので、若干条例内容が異なりますが、上記①~③の基本的事項は適用されています。

固定資産税の「課税免除及び不均一課税」

「課税免除及び不均一課税」とは

地方税法には、「非課税」「減免」のほかに「課税免除及び不均一課税」という制度があります。

「課税免除及び不均一課税」は、政策目的や税負担の均衡等の「公益性」に着目した上で、「課税免除」は市町村(条例)による非課税とも言うべきもので、「不均一課税」は一般の税率と異なる適用をすることです。

<公益等に因る課税免除及び不均一課税>-地方税法第6条

「1 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。」

この第1項の「課税免除」は「減免」と似ていますが、「減免」は一旦賦課決定されたものに対してですが、「課税免除」は市町村の条例・議会の議決により単独で判断・決定されます。また、第2項の「不均一課税」は、政策目的や税負担の均衡等の「公益性」に着目したものです。

「課税免除及び不均一課税」の適用例

では「課税免除」が適用されている例ですが、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」や「地域未来投資促進法」に基づき適用している市町村があります。

また「不均一課税」では、「国際観光ホテル整備法」や(県税による)「半島振興法における固定資産税の不均一課税」などがあります。

固定資産税の免税点

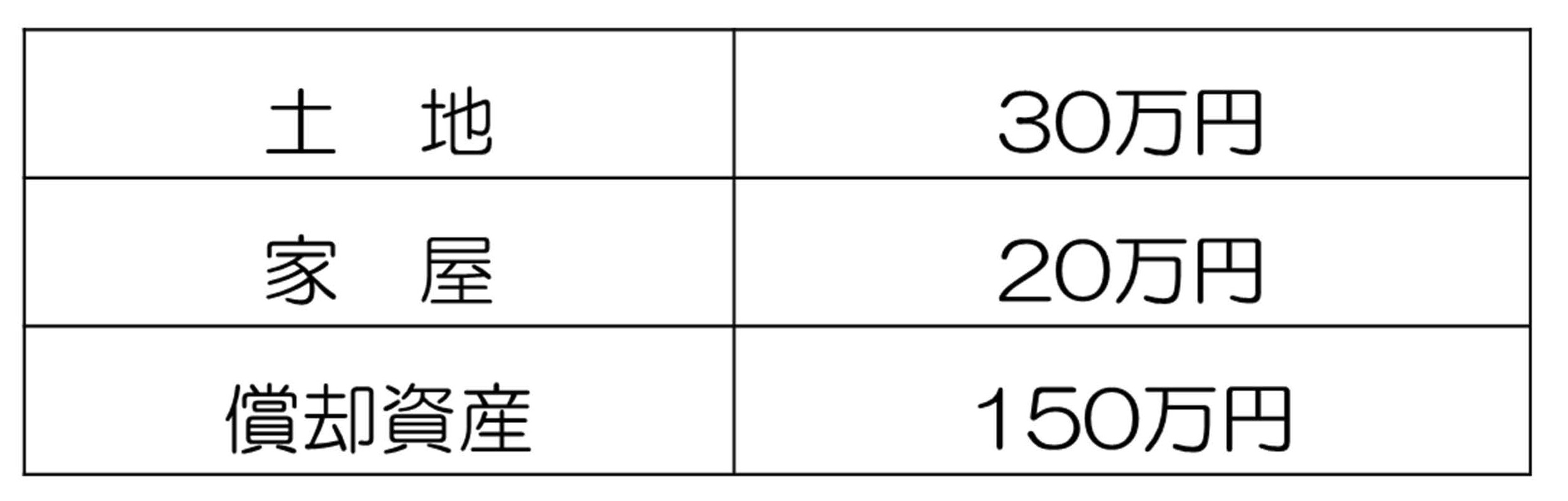

同一の人が所有するすべての土地の課税標準額、家屋の課税標準額、償却資産の標準額の合計額がそれぞれ次の値に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

<固定資産税の免税点>-地方税法第351条

「市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては30万円、家屋にあつては20万円、償却資産にあつては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ30万円、20万円又は150万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。」

<固定資産税の免税点>

2025/07/15/09:00